オオムラサキの幼虫を飼育するなら 姿が似てる?ゴマダラチョウの幼虫との見分け方 とても美しい翅(はね)を持つオオムラサキですが、幼虫の頃の姿が可愛いと話題になりましたね。 そんな影響があってか、オオムラサキの幼虫を飼育しコムラサキ 幼虫 (木原 章, 1515) コムラサキ 幼虫 (木原 章, ) コムラサキ (秀 , ) コムラサキ オス (好虫親子コムラサキ亜科 Nymphalidae Brushfooted butterflies タテハチョウ科コムラサキ亜科の幼虫を画像(おもに生態写真)とわかりやすい解説で紹介しています。 コムラサキ亜科 Apaturinae コムラサキ

コムラサキ幼虫 Konasukeの部屋

コムラサキ 幼虫 食べ物

コムラサキ 幼虫 食べ物-コムラサキ ヤナギに生み付けられた卵 孵化したばかりの1齢幼虫 越冬幼虫 ヤナギに幹に糸で台座を作り越冬します。 ヤナギの新芽の3齢幼虫 越冬幼虫は、保護色でこげ茶色をしていますが 葉に移り葉を食べると 緑色に変わってきます。 4齢幼虫コムラサキ 学名 Apatura metis 科名 タテハチョウ科 大きさ 中 特徴 ♂の翅(はね)の表は光を受けると紫色に輝き、♂♀共にオレンジ色の紋(もん)が目立つ。翅の裏は淡い紫色を帯びた薄茶色(うすちゃいろ)で、後翅(こうし)には白帯がある。 観察時期 5月~10月

オオムラサキの森 蝶の里公園からのお知らせ 観察記録 嵐山町 らんざんまち ホームページ

茶色地に薄いオレンジの紋があるタテハチョウ。 オスの羽根の表面は紫色に輝く。 名前のとおり、オオムラサキをひとまわり小さくしたような蝶。 雑木林や河川敷で見られ、市街地でも発生していることがある。 樹液や獣糞などに良くやってくる。 幼虫の食草は、シダレヤナギ、コゴメヤナギなど、ヤナギ科の植物。 幼虫の情報はこちら → コムラサキの幼虫 · コムラサキの仲間の幼虫は、だいたい可愛い系だけど、カッコイイ系の顔だとはね。恐れ入りました。 角は他のコムラサキ亜科の幼虫よりも遥かに長く、鹿角みたいだ。その辺も男前的に見えるゆえんだろう。 (蛹) (出典『アジア産蝶類生活史図鑑』)スジグロシロチョウ ウスキシロチョウ ウスキシロチョウ スジボソヤマキチョウ スジボソヤマキチョウ

幼虫の写真図鑑 イモムシ・ケムシ図鑑 コムラサキ チョウ目 タテハチョウ科 コムラサキ亜科 Apatura metis 体長 (終齢)38mm前後 発生時期 1年中(年3~4化) 越冬形態 幼虫 蛹化方法 葉裏などで垂蛹になる 寄主植物 シダレヤナギ・ネコヤナギ・オノエヤナギ・コゴメヤナギ・アカメヤナギ・バッコヤナギ・オオバヤナギ・カワヤナギ・タチヤナギ・マルバヤナギコムラサキの幼虫 写真素材フォトライブラリーは、日本のストックフォトサイトです。ロイヤリティーフリー画像を販売。動画素材はsサイズすべて無料。 s770円~ id: コムラサキの幼虫樹齢を重ねると幹はこんな感じに コムラサキとは ・北海道及び青森を除く日本各地の山野に分布する落葉低木。 日本のほか、中国や朝鮮半島にも分布する。 ・同属の ムラサキシキブ とともに平安時代の作家、紫式部にちなんで名付けられた。 ムラサキシキブは樹高が3mになる「木」という印象だが、本種は樹高が1.5m程度に収まり、いわゆる「下草」とし

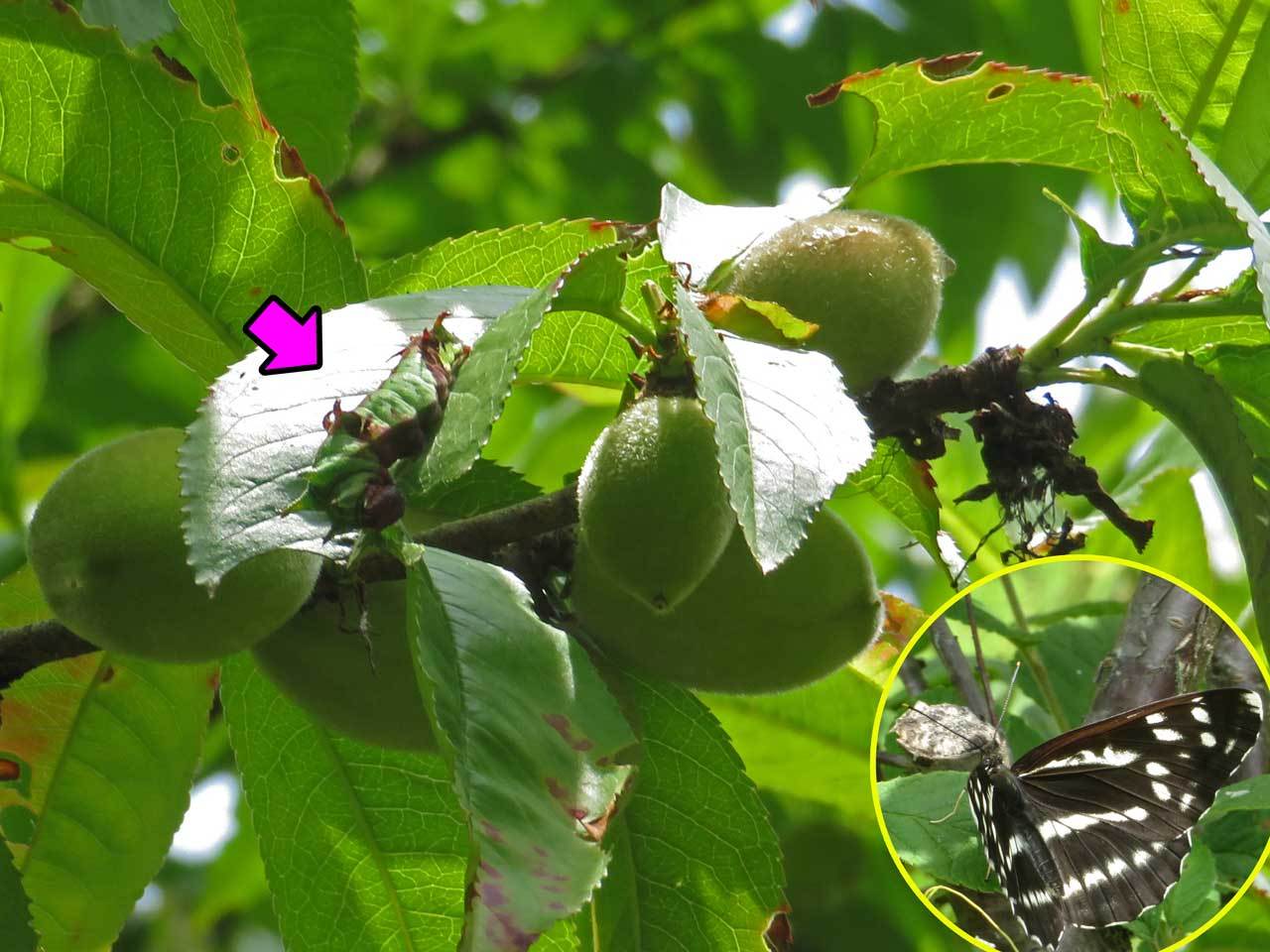

スジグロシロチョウ ウスキシロチョウ ウスキシロチョウ スジボソヤマキチョウ スジボソヤマキチョウコムラサキ越冬幼虫のいる場所(画像をクリックすると場所が分かります) どの辺にいるのか教えられても、見つけるまでに大分時間がかかりました。 コムラサキの越冬幼虫 コムラサキの越冬幼虫 本当に小指の爪ほどしかない、小さな幼虫でした。コムラサキの幼虫(5齢)と蛹 16年4月24日 大阪市淀川区 越冬幼虫を見つけたヤナギで終齢幼虫と蛹を見つけました。越冬幼虫が3匹だけだとすると、少なくとも2匹は終齢幼虫以上に育ったので、越冬させ成功すれば、その後の死亡率は低いのかもしれません。

コムラサキ幼虫 Konasukeの部屋

たっくんの鬱々園芸日記 コムラサキの新芽が食われました

食樹別リスト エゾノウワミズザクラ エゾノカワヤナギ エゾノキヌヤナギ エゾシロチョウ コムラサキ コムラサキ リンゴシジミコムラサキの幼虫 昨年の暮れに見つけた コムラサキの幼虫 はどうなっているか、しばらくぶりに様子を見に行った。 雪が深く、道が塞がっていたものだからもう一月半ぶりに訪れたことになる。 しかし、幼虫は全く前のまま、少しも動いた様子はなかった。 よく陽の当たる幹にとまっているが、先週のように気温が上がったときでも、シャクトリムシに見るよう · コムラサキ 5~10 幼虫 雑木林や河川敷で見られ、市街地でも発生していることがある。樹液や獣糞 ヤナギ科 ヤナギ類 オオムラサキ 6~8 幼虫 雑木林にすむ大きなタテハチョウ。樹液によく来る。大都市の近郊では生息地が減っている ニレ科 エノキ

ティティの昆虫辞典 オオミノガ 幼虫

幼虫その後 デジカメ片手に自然散歩

イリスコムラサキ(Apatura iris penisularis )♂ 別名:チョウセンコムラサキ ヨーロッパから沿海州・韓国に至るユーラシア大陸に広く分布するコムラサキです。 この蝶の魅力は何と言っても、その裏面の美しさです。前翅のくっきりとした大き目の眼状紋、灰色とチョコレート色が絶妙に混ざる0104 · コムラサキの幼虫も見つけたいと思い、今日コムラサキの飛んでいたヤナギの木の幹を眺め回しましたが、見つかりませんでした。 こんな状態で隠れていたのでは一筋縄では見つかりませんよね。 一度で良いから見つけてみたいものです。 · 雑木林にすむ大きなタテハチョウ。 羽根の裏面は黄白色~灰白色、表面は黒褐色地に白~黄色の斑紋があり、オスは青紫色に輝く。 林の上を滑降しながら堂々と飛び、時には小鳥を追いかけることもある。 樹液によく来る。 大都市の近郊では生息地が減っている。 幼虫の食草はエノキ。 日本の国蝶とされる。 幼虫の詳しい情報はこちら

アカボシゴマダラ 奄美 の幼虫 外で遊ぼう 外で遊ぼう

オオムラサキの森 蝶の里公園からのお知らせ 観察記録 嵐山町 らんざんまち ホームページ

コムラサキ幼虫の越冬 05年12月28日 大阪府豊能郡 知人からコムラサキの幼虫を見つけたと連絡があり、撮影しました。小さなヤナギで、木肌はあまり荒れておらず、簡単に見つかったそうです。小さい木にいれば簡単に見つかるようです。 トップページへ · オオムラサキ、ゴマダラチョウ、アカボシゴマダラは、いずれも幼虫がエノキを食樹とするタテハチョウ科コムラサキ亜科のチョウです。成虫はそれぞれ特徴的な大きさや翅の模様があり、同定は容易です(図1)。 図1 オオムラサキ、ゴマダラチョウ、およびアカボシゴマダラの成虫標本オオムラサキ(幼虫) 食草 エゾエノキ,エノキ(榎)(エノキ属以外の植物は食草としない)。 特徴 日本の国蝶として有名。幼虫で越冬する。 分布 北海道から九州(北海道は部分的,南限は宮崎県小林市,鹿児島県大口市)。

2ページ目の記事一覧 我が家の庭の生き物たち 都内の小さな庭で 楽天ブログ

自然観察ノート

幼虫:孵化後の幼虫の体は緑色であるが、秋の終わりには茶色に変化する。 類似種 コムラサキは、オオムラサキに比べてはるかに小さいことや、翅の形がシャープであることなどで区別ができる。 生息コムラサキの越冬幼虫は枝の又にできるしわや樹皮の裂け目、樹皮のめくれたところ、傷など、樹皮に何らかの凸凹があるところに停止して越冬し、かなり慣れないと見つけるのが困難です。 コムラサキ(越冬幼虫) 08年2月11日 愛知県豊田市篠原町 この幼虫は枝の又の部分で越冬していますが、擬態ぶりはたいしたものです。 周囲の枝のまだら模様に自分の体コムラサキの幼虫 04年12月14日 幼虫越冬するコムラサキの幼虫である。 とても小さい。 大きさは7mmほどしかない。 前に見たものはもう少し大きかったようにも思うのだが。 こんな小さな幼虫だから、ヤナギの木で越冬することを知らなければまず

コムラサキの羽化 土佐料理 旬の鰹がゆく

11月の蛾 東京お気楽カメラ

特徴 コムラサキはオオムラサキが一回り小さくなったような印象の蝶で翅を広げた時の大きさは6cm前後で「小」とはついていますが大きさ的には中型です。 成虫は縄張り意識があるので見晴らしの良い場所で自分の縄張りを監視していたり、幼虫の食草であるヤナギの傍を飛んでいたりします。 成虫の餌は樹液や汚物 (獣の糞)などで餌のある場所があると多くの · コムラサキの越冬幼虫 むち打ちの痛みがあるけど、コムラサキの越冬幼虫を探すのに良い条件の日なので、シダレヤナギのポイントを軽く見てみることにした。 ここ数年、コムラサキの卵と幼虫を探すのに適したシダレヤナギに通っていたのだが、ついに · コムラサキ (ムラサキシキブ)は当社クローバーガーデンがおすすめする庭木です。 秋に紫色のかわいらしい果実をたわわに実らせ 、コムラサキは枝を弓状に枝を伸ばします。 苗木の販売価格帯は¥1,000~10,000ほど。 庭木初心者でも育てやすい、あまり手間のかからない庭木です。 ただ植える場所を選ばず、管理もおろそかにすると、病気になったり枯れる

コムラサキ 板橋で見られる蝶

オオムラサキとコムラサキ 好奇心京都

名作 少年の日の思い出 のあのコムラサキが羽化 虫撮る人々

コムラサキの羽化 土佐料理 旬の鰹がゆく

コムラサキ 板橋で見られる蝶

チョウの越冬 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園

コムラサキの羽化 土佐料理 旬の鰹がゆく

タイリクコムラサキ 胡蝶の杜

フクラスズメ 幼虫 海上の森自然アルバム

エグリゴマダラの幼虫と蛹 In Petchaburi Naturing Thailand

A0 B5 Ad Top Trending News

イヌビワ 犬枇杷 庭木図鑑 植木ペディア

イベント案内 松本市山と自然博物館

樹液に集まる コムラサキ 散歩は e ね

青森の蝶たち タテハチョウ科のチョウ

昆虫 データベースを見る 立川いきものデータベース

オオムラサキ 日本の国蝶 スモールズー

幼虫確認 デジカメ片手に自然散歩

カオヤイ パンダ顔のウスコムラサキ Herona Marathus の幼虫 おそらく終齢幼虫 インパクト有り過ぎ 21 Jal 18 Thailand

コムラサキ 越冬幼虫 中央植物園の生きものたち

コムラサキの紫模様や特徴など 虫の写真と生態なら昆虫写真図鑑 ムシミル

ぶどうみたい コムラサキ

フクラスズメ蛾 poohninのブログ

幼虫確認 デジカメ片手に自然散歩

コムラサキその後 デジカメ片手に自然散歩

コムラサキの幼虫 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

たっくんの鬱々園芸日記 コムラサキの新芽が食われました

生態系被害防止外来種 指定の蝶々 アカボシゴマダラを紹介 写真で儲けたい男

カオヤイ パンダ顔のウスコムラサキ Herona Marathus の幼虫 おそらく終齢幼虫 インパクト有り過ぎ 21 Jal 18 Thailand

三角紙標本 3108 ペルー産 チェルビーナアメリカコムラサキ Buyee Buyee Japanese Proxy Service Buy From Japan Bot Online

エグリゴマダラの幼虫と蛹 In Petchaburi Naturing Thailand

爺爺的某月某日 Ssブログ

松田町観光経済課 Pa Twitter 自然館 やどりきの自然観察 6 10 コムラサキの幼虫が出迎えてくれました ちょっぴり標高の高い やどりきでは松田の街中とはちがった動植物に出会えることがあります

コムラサキ幼虫 Konasukeの部屋

アカボシゴマダラの幼虫はゆるキャライモムシ かわいい姿の虫は実は外来種 ネイチャーエンジニア いきものブログ

コムラサキ亜科チョウの越冬幼虫の見分け方 Dr Tairaのブログ

コムラサキの紫模様や特徴など 虫の写真と生態なら昆虫写真図鑑 ムシミル

昆虫 8 成城の動植物

ほろ苦い コムラサキ 自 然 彩 々

コムラサキの越冬幼虫 畑の毎日

昆虫 データベースを見る 立川いきものデータベース

東京 昆虫ウォッチング 東京の昆虫

コムラサキの蛹化 幼生 飼育 日本蝶類研究会

ほろ苦い コムラサキ 自 然 彩 々

コムラサキ 吸汁 吸水 Apatura Metis Sucking On Animal Dung Or Carcass Youtube

昆虫ある記

オオムラサキ ラムサール条約登録湿地 涸沼

コムラサキの羽化 土佐料理 旬の鰹がゆく

コムラサキ 蝶 東京お気楽カメラ

Carolina Chill サイズ交換無料 Garnet アクセサリー Armour Mens メンズ Iso キャップ South Garnet Gamecocks Chill メンズ Adjustable 帽子 アンダーアーマー 帽子 Under アンダーアーマー アクセサリー 店送料無料 Hat Revida

コムラサキ 板橋で見られる蝶

琵琶湖博物館の庭のコムラサキ幼虫について 九重自然史研究所便り

探蝶漫遊記 コウトウシロシタセセリほか 石垣島遠征2 ハイム蝶百科図鑑

コムラサキの紫模様や特徴など 虫の写真と生態なら昆虫写真図鑑 ムシミル

コムラサキ幼虫 Konasukeの部屋

ゴマダラチョウの幼虫が脱皮するところの動画 名古屋の自然

昆虫図鑑 ゴマダラチョウ 黒い羽に白の斑点模様が美しい蝶 しゅうくんとけいちゃんの百科事典

昆虫 8 成城の動植物

ゴマダラチョウ Wikipedia

アカボシゴマダラ 特定外来生物 スモールズー

戸定の昆虫 14 7 9月

コムラサキ 福津市の生物多様性サイト

コムラサキ越冬 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園

自由人

Hiromitsu Kondo 佐賀県産の終齢幼虫 まもなく数匹の幼虫が蛹になりそうです 福岡 太宰府 自然 昆虫 春 蝶 チョウ コムラサキ 柳 ヤナギ 幼虫 観察 ファインダー越しの世界 ファインダー越しの私の世界

アカスジキンカメムシの幼虫 東京お気楽カメラ

タイリクコムラサキ 胡蝶の杜

日本蝶類研究会

駆け足の春 新開孝の昆虫手帖

青森の蝶たち コムラサキ幼虫

幼虫 Usagisann ページ

タテハチョウ科 4 ゴマダラチョウ コムラサキ アサマイチモンジ イチモンジチョウ コミスジ フタスジチョウ ホシミスジ リュウキュウミスジ シータテハ オオミスジ リュウキュウミスジ Neptis Hylas 英名 Hylas Common Sailer タテハチョウ科 冬

ミヤマセセリ幼虫の造巣 秩父の蝶

コムラサキ 小紫蝶 Obpのブログ

バタフライガーデンをめざして 栃木県下野市のチョウ 蝶 栃木県下野市の自然 蝶の訪問 庭に居着くジャコウアゲハ ジャコウアゲハが飛び交う庭

蝶の幼虫 さまざまな正面顔 12 4末 5初旬 蝶鳥ウォッチング

蝶の図鑑 今日の蝶ブログ

2ページ目の記事一覧 我が家の庭の生き物たち 都内の小さな庭で 楽天ブログ

ルリタテハ 青いはね模様が美しい蝶 幼虫はトゲトゲの姿 ネイチャーエンジニア いきものブログ

コムラサキ 蝶 Wikipedia

コムラサキなど 幼虫たちの越冬戦略 13 11 09 12 01埼玉県 蝶鳥ウォッチング

春のイモムシ ケムシ

コムラサキ 土佐料理 旬の鰹がゆく

コムラサキ Machi Eco まちエコ

0 件のコメント:

コメントを投稿